Manchmal fühlt sich Politik an wie ein Restaurantbesuch mit einer äußerst hungrigen Gesellschaft: Jeder hat andere Gelüste, und während die einen nach Kaviar schreien, wollen die anderen nur, dass die Brötchen nicht ausgehen. Genau hier wird’s spannend – denn Maslow´s Bedürfnispyramide erklärt, warum der Kaviar in Krisenzeiten plötzlich auf der Speisekarte verschwindet.

Maslow erklärt die Wahlurne: „Erst essen, dann retten“

Beginnen wir mit Maslows Grundidee: Menschen handeln nach Prioritäten. Zuerst kommen die Basics – Nahrung, Sicherheit, ein Dach über dem Kopf. Erst wenn diese erfüllt sind, denkt man über höhergelegene Bedürfnisse nach: Zugehörigkeit, Anerkennung oder die große Selbstverwirklichung. Oder, wie der Volksmund sagt: „Ohne Moos nix los – auch nicht in der Moralabteilung.“

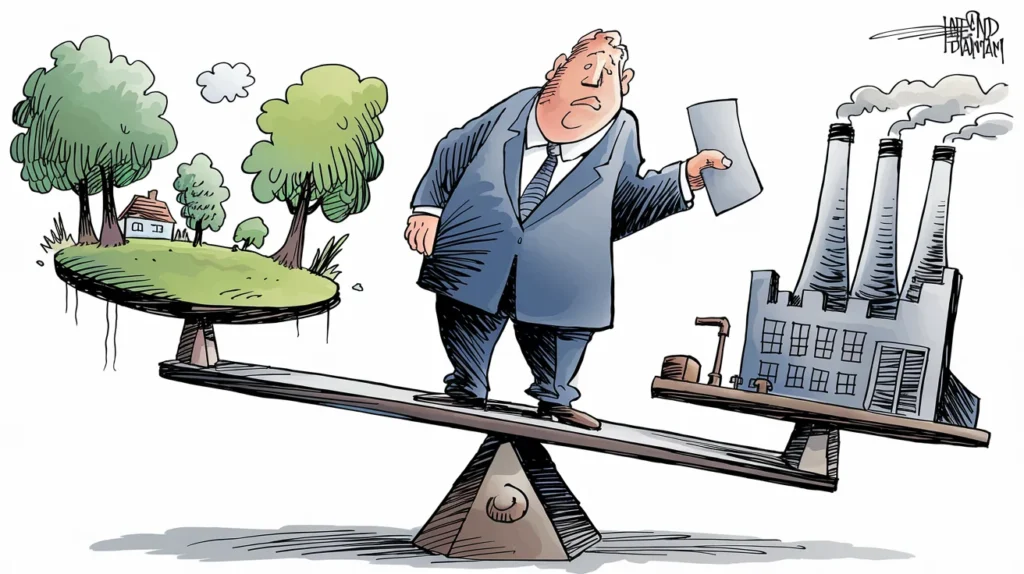

Politisch übersetzt: Solange der Kühlschrank voll ist und die Heizkosten überschaubar bleiben, machen sich viele Gedanken um das Klima, soziale Gerechtigkeit und eine gerechtere Weltordnung. Aber wehe, die Kosten steigen, die Arbeitsplätze wackeln und das Portemonnaie fühlt sich so leer an wie die Getränkekarte beim Oktoberfest – dann rückt Klimaschutz schnell in den Schatten.

Klimaschutz als „Luxusgut“? Ein gefährliches Missverständnis

Es ist verlockend, Klimaschutz in Maslows Pyramide den oberen Etagen zuzuordnen – irgendwo zwischen Yoga-Retreats und Fair-Trade-Kaffee. Schließlich geht es dabei um langfristige, globale Probleme, nicht um den Alltag des Einzelnen. Doch hier liegt der Denkfehler: Klimaschutz ist kein „Nice-to-have“, sondern ein existenzielles Thema. Das Problem? Er fühlt sich für viele nicht so an.

Während steigende Energiepreise und unsichere Jobs ganz unten in der Pyramide anklopfen, wirken Windräder und Solarpanels plötzlich wie die goldenen Wasserhähne der Öko-Elite. Klimaschutz wird als ein Hobby für Menschen wahrgenommen, die keine akuten Sorgen haben – ein fataler Irrtum. Denn wer glaubt, Klimaschutz sei nur für Wohlhabende, übersieht, dass Klimakatastrophen genau die Grundbedürfnisse gefährden, die aktuell Priorität haben: Essen, Wohnen, Überleben.

Der Absturz der Grünen: Vom Höhenflug zur Bruchlandung

Ein Beispiel gefällig? Noch vor drei Jahren schienen die Grünen unaufhaltsam: Hohe Umfragewerte, euphorisierte Wähler und das Gefühl, dass Klimaschutz endlich Mainstream wird. Doch dann kamen Pandemie, Krieg und Inflation – und der grüne Höhenflug endete abrupt.

Plötzlich war Sicherheit wichtiger als Nachhaltigkeit, und wirtschaftliche Stabilität verdrängte moralische Appelle. Die Grünen? Plötzlich nur noch der nette, aber leicht weltfremde Cousin, der beim Familientreffen über vegane Ernährung referiert, während die anderen sich Sorgen machen, ob der Grill überhaupt noch Kohlen hat.

Zwischen Sicherheit und Selbstverwirklichung: Warum Parteien balancieren müssen

Hier liegt der Kern des Problems: Parteien, die hauptsächlich die oberen Ebenen der Bedürfnispyramide adressieren, laufen Gefahr, den Kontakt zur Realität vieler Menschen zu verlieren. Es ist eben schwer, über die Rettung des Planeten nachzudenken, wenn man sich nicht sicher ist, wie man den nächsten Einkauf bezahlt.

Doch genauso gefährlich ist es, die langfristigen Herausforderungen komplett auszublenden. Denn ohne Klimaschutz wird irgendwann niemand mehr eine funktionierende Pyramide bauen können – egal, wie stabil die Basis ist.

Was kann die Politik daraus lernen?

- Sicherheit UND Vision verbinden:

Wer den Klimaschutz erfolgreich verkaufen will, muss ihn als Antwort auf die aktuellen Sorgen präsentieren – und nicht als moralische Pflicht. Es geht nicht um „Verzicht“, sondern um Stabilität: Erneuerbare Energien als Schutzschild gegen steigende Preise, Klimaschutz als Jobmotor. Kurz gesagt: „Grünes Gewissen trifft graue Zahlen.“ - Empathie zeigen – auch bei den „anderen“ Sorgen:

Nichts wirkt abgehobener, als über globale Probleme zu sprechen, wenn die Menschen sich um ihr tägliches Leben sorgen. Die politische Kommunikation muss klar machen: „Wir sehen eure Sorgen. Und wir kümmern uns darum.“ - Vom Entweder-Oder zum Sowohl-Als-Auch:

Der ewige Streit zwischen „grüner Moral“ und „grauer Wirtschaft“ ist müßig. Die Zukunft gehört denen, die beides verbinden können. Wer Nachhaltigkeit glaubhaft als wirtschaftlichen Vorteil darstellt, punktet auf allen Ebenen der Bedürfnispyramide – von der Basis bis zur Spitze.

Ein Schlusswort

Die Bedürfnisse der Menschen sind so wandelbar wie das Wetter – und genauso unberechenbar. Doch eines bleibt konstant: Wenn Politik nicht dort ansetzt, wo es wirklich brennt, verliert sie den Kontakt zu den Menschen. Die Herausforderung liegt darin, die langfristigen Visionen mit den akuten Sorgen zu vereinen.

Denn wie heißt es so schön? „Nur wer die Basis stärkt, kann die Spitze erreichen.“ Und nur wer Brot UND Bäume anbietet, wird langfristig die Gesellschaft satt und zufrieden machen – oder zumindest bei der nächsten Wahl nicht leer ausgehen.